|

NSK ニュースブレチン オンライン

2007年9月 -------------------------------------------------------------------

*Topics

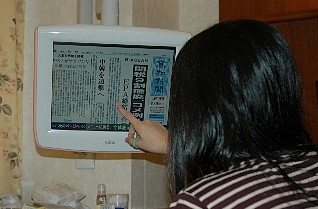

今月の話題>>> 病室にいながら社会読める――高知新聞が電子新聞配信 -------------------------------------------------------------------

読売は世界陸上のナショナルパートナーとして大会期間中、本紙の連日の報道に加え、特別号外の発行やPRブースの出展を行った。読売本紙とデイリーヨミウリは大会のオフィシャルニュースペーパー。施設内での独占配布権を持つほか、大会マークと読売のロゴを組み合わせた「コンポジットロゴ」を使用できた。世界陸上への協賛をPRし、ブランドイメージの向上も図った。 会場の長居陸上競技場周辺では連日、その日の競技の見どころを紹介する「見どころ号外」(タブロイド判フルカラー、4ページ)を夕方に、主な競技の結果を載せた「結果号外」(A3判フルカラー、2ページ)を夜にそれぞれ発行、配布した。 このほか5月上旬から、大阪市・心斎橋に設けられた「世界陸上プラザ」にブースを出展。報道写真のほか、各種競技シューズや棒高跳び用の棒など競技器具を展示した。土日には、抽選でオリジナルグッズが当たるクイズも実施。期間中は、会場近くにもPRブースを設置した。 経済広報センターが6月26日にまとめた「情報源に関する意識・実態調査」の結果によると、一般的な社会の動きを知ろうとするとき、新聞が最も多く利用されていることが分かった。情報源の印象についても、情報の正確性、信頼性、専門性、記憶に残る情報源として、いずれも新聞が1位になった。 一般的な社会の動きを知る情報源(複数回答)は新聞の93%が最も多く、テレビの90%が続く。一方、雑誌(18%)とラジオ(16%)は2割以下で、既存メディアの二極化が浮き彫りになった。インターネットは60%となり、第3の情報源として台頭している。 情報源の印象は、6項目に分けて調べた。 正確性では、新聞が69%で最も多い。以下テレビ34%、ラジオ33%、インターネット26%と続いた。信頼性でも新聞は67%で、ラジオ(33%)やテレビ(29%)などを引き離す。事故・不祥事を含む企業情報を収集する際の信頼性も、新聞が1位となった。 専門性では、新聞とインターネットが48%で1位。記憶に残る情報源でも新聞が58%でトップだった。 このほか情報源ごとの平均的な1日の利用時間は、新聞では「15分以上30分未満」(34%)が最も多い。テレビでは「1時間以上2時間未満」(32%)が最多。ラジオは「利用しない」が54%を占めた。 新聞やテレビは、世代が上がるにつれ利用時間が増える傾向にある。一方、29歳以下の19%が新聞を利用していないことも分かった。この年代は、インターネットの利用時間が他よりも長い。 経済広報センター国内広報部は「事故・不祥事の際、当該企業のウェブサイトでは、必ずしも情報が公開されておらず、新聞やテレビの報道で知ることが多いことが浮き彫りになった」と話している。 調査は、各情報源が生活者・消費者にどう意識され、活用されているかを調べるのが狙い。同センターが組織する男女29歳以上の社会広聴会員5084人を対象

「能登半島地震とメディア」住民調査――金沢大学 金沢大学がまとめた「能登半島地震における『震災とメディア』住民アンケートおよびヒアリング調査」の最終報告書によると、住民の情報源ではテレビがトップを占めた。避難所に届けられた新聞の中では、ライフライン情報をまとめたタブロイド判の号外が住民に評価されていることがうかがえた。 報告書は、今年3月に発生した能登半島地震での被災者のメディア接触について、金沢大学能登半島地震対策本部学術調査部会がまとめた。被災者へのアンケート調査は、震度6強に見舞われた石川県輪島市門前町で実施。同町は「情報弱者」とされる高齢者が多く、住民のうち65歳以上が47%を占める。避難所前で110人から聞き取り調査した。 調査結果によると、地震発生直後、最初に接触した情報源はテレビが30%でトップ。有線放送電話(地域内の固定電話兼放送設備)が19%、ラジオが16%と続く。新聞は4%にとどまった。 地震発生後1か月時点でよく利用するメディアでは、トップはテレビ83%と変わらない。2位には、新聞が41%で続いた。有線放送も20%と主要な情報源となっている。得たい情報は「行政の対応」(53%)、「被害実態」(42%)、「改修費用」(25%)などが上位を占めた。 住民へのヒアリング結果では、避難所に届けられた新聞各紙の中では、朝日が避難住民向けに発行した「救援号外」が役立ったとの意見が多かったという。救援号外は、タブロイド判表裏でライフライン情報に特化した内容。震災翌日から連日夕方に配達し、13号まで発行された。 メディアの情報発信では、被災地情報を全国向けに発信する一方で、被災地向けのフィードバックが少ないとの声も紹介。同町在住で災害ボランティアコーディネーターの50代男性は「地元民放が協力して臨時FM局を開設したり、新聞社が協力して避難所向けのタブロイド判を作成したらどうか」と提言している。 自由回答で出されたメディアの問題点には「震災報道をドラマチックに演出するようなことはやめてほしい」「特にひどい被災状況ばかりを報道し、かえって周りを心配させている」などが挙げられた。営業再開にこぎつけたそば店に取材陣が殺到し営業にならなかったなどの例も見られた。 執筆に当たった金沢大の宇野文夫(うの・ふみお)客員教授は「被災者の声は誇張ではなく、震災のたびに繰り返された意見だろう。被災者の目線を報道に生かすためにも、若手記者は日々の事件・事故取材から被害者の目線を意識してほしい。震災記者の育成も重要だ」と話した。

|

||||||||||||||||||